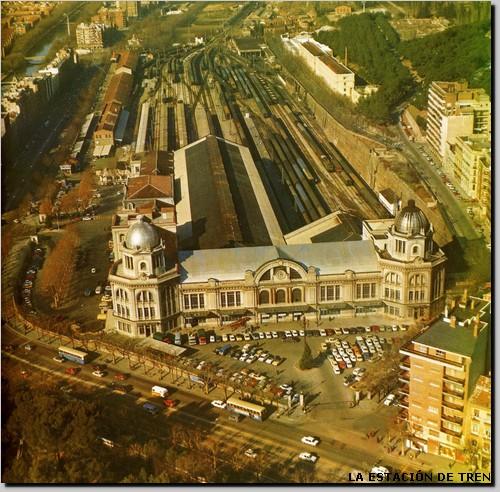

Estación del Norte, Madrid

Estación del Norte,

o de Príncipe Pío,

antes de su conversión

a intercambiador.

DESCUBRIENDO MADRID (II)

Acostumbrado a ver 6 o 7 vías en una estación, que serían las que habría en la de Pozuelo, aquello fue algo muy fuerte para mí. Me puse a gritar como un energúmeno llamando a mi madre, para hacerla partícipe también y que pudiera disfrutar de aquella maravilla. ¡Madre, mira! ¡Mira cuantas vías hay! Y mi madre: Que sí, hijo. Que yo ya las he visto. Y yo vuelta a insistir. ¡Pero mira, mira cuantos trenes y que largos que son! Nada. Ni cambiando las vías por trenes conseguí que se moviera de su asiento.

Al poco lo hacía, preparándose para bajar y me pedía que hiciese lo propio.

Como me conocía bien, al tiempo que se ponía en pie aprovechó para echar una ojeada a las vías, a uno y otro lado del tren. Reconoció la belleza paisajística que yo la había descrito con tanto júbilo y me dio la razón. –Sí hijo, son preciosos. Y me quedé más ancho que alto, arrellanado en mi asiento; uno corrido, ni siquiera con reposabrazos, de aquellos compuestos de tablas de madera barnizada, siendo de idéntica composición el respaldo, propios de los vagones de tercera clase en aquella época.

Ahora, con el paso de los años y la experiencia paterna de niños preguntones echada sobre los hombros, casi olvidada incluso, pienso en lo mal que lo debía pasar mi madre con estos arrebatos e interrogatorios míos. Recuerdo como algunos me miraban -en verdad que eran pocos- y sonreían al verme tan excitado por mis descubrimientos. No sé si pensarían: ¡Mira tú, el paletillo este! ¡Pobre ignorante! O algo más condescendiente como: ¡Oh, mira, qué gracioso, como pregunta a su madre por todo! ¡Qué majo, como le gusta enterarse de todo! Vaya usted a saber -ya que a mí aquello me cae muy lejos y lamentablemente no puedo volver, pues lo mismo ni pensaban eso siquiera. Ahora que, mirarme me miraban, de lo que yo me sentía orgulloso porque al menos me hacían caso. Y es que antes, por aquél entonces, y por lo general, los mayores hacían caso a los niños, Tanto si era para bien, para reconocerles su buen comportamiento si es que eran buenos, como para reprenderles o recriminarles, si es que se “salían de madre”, que también los había.

En cambio hoy día vamos a lo nuestro, tanto caminando como en los medios de transporte, que no nos enteramos ni le prestamos atención a nada; ni siquiera al que tropieza y se cae ante nosotros, cuanto menos a un niño preguntón. Impertinente se le consideraría incluso, por perturbar el silencio con que se va en los medios de transporte, donde nadie habla ni con el que tiene a su lado, excepto si van juntos. O bien la gente va dormida y la que no leyendo, tan enfrascados los unos como los otros, de tal forma, que nada existe a su alrededor, y de apercibirse de tal comportamiento, hasta le mirarían con desprecio cuanto menos, pues hasta a llamarle la atención a su madre llegaría el atrevimiento de alguno, ya que no soportarían la interrupción de su bienestar, causada por una la infeliz criatura.

Mi madre, cuando se levantaba y ambos nos preparábamos para bajar, lo hacía después de haber pasado el paso a nivel, rodando lentamente a la vista de las naves de talleres.

Este paso hacía posible el transito desde el Parque del Oeste hacia San Antonio de la Florida y viceversa, por mediación de la calle Francisco y Jacinto Alcántara, saliendo al otro lado de las vías, si se bajaba del parque, junto a la Ermita de San Antonio y al Panteón de Goya, teniendo que rodear ambos, en uno u otro sentido, siendo que se quisiera acceder desde o al Paseo de la Florida.

Por aquél paso, donde desde el tren veía yo tanto a vehículos como a peatones parados, que incluso nos saludábamos mutuamente al ser más lento el rodar del tren, me tendría a mí en la misma situación que a aquellos conductores, pero años adelante, pues lo tuve que pasar muchas veces antes de que se cerrase al tráfico definitivamente.

Por la parte de atrás de las cocheras continuaba el alto muro un corto tramo, quedando justo detrás y adosado a él, la sidrería Casa Mingo, donde tiempo después degusté su sidra y empandas unas cuantas veces. Por las fiestas de San Antonio, cuando bajábamos de Pozuelo a la verbena, era obligada una visita al menos al famoso local. Y aunque tuviésemos que esperar para poder acercarnos al mostrador, ya que sentarse a una mesa de la terraza era prácticamente imposible, se esperaba lo que hiciese falta, aunque bañases las suelas en sidra y del suelo se elevara un cierto efluvio, similar a ciertos urinarios, debido a tal cantidad del preciado líquido asturiano que se derramaba sobre el encintado y las baldosas del local.

Todo esto, por supuesto que tampoco lo sabía y menos en aquél primer viaje en que comencé a apreciar lo que no aprecié en otros anteriores por ser demasiado pequeño. Lo fui aprendiendo a medida que se fueron sucediendo las bajadas a la capital y cada vez que mi madre me respondía cuando yo la preguntaba por este o aquél detalle que veía y quería saber lo que era y para qué servía. A medida que fueron pasando los años y fueron sucediéndose los viajes a la capital, se me iban grabando las imágenes, tanto del trayecto como de la estación, así como de las calles y las gentes, que aunque no fuesen las mismas, pues ya hubiera sido demasiado que me grabase la fisonomía de todos -y más aun siendo un crío con cuatro años de edad, en aquella primera ocasión-, en cambio sí que hacían todos lo mismo y todos los días, o al menos con pocas variaciones.

Dejamos de ver los talleres, pues llegamos a la estación y los otros trenes que había en sendas vías, y bajo marquesinas, nos ocultaron su visión. Aunque comprobando un tiempo después, que donde terminaban unos comenzaban las otras.

Al bajar del tren se olía un tufo muy fuerte, el cual me resultó familiar, y mucho ruido. Gritos, golpes, soplido de válvulas –como supe después-, silbidos y pitidos, el tac, tac de las ruedas de los vagones sobre los empalmes de los railes, el rodar de los carritos de mano de los mozos y los motores y rodar de los cercanos trenecillos, ya que iban y venían continuamente por los andenes y pasaban junto a nosotros. Todos esos sonidos los ampliaba la techumbre de la estación, de tal forma que hasta los ruidos y voces o gritos que se hacían por el fondo de ésta, llegaban claramente hasta nosotros. Era como el eco que hacía el puente que había cerca de casa, por debajo de las vías y que cuando transitábamos por él lo hacíamos gritando para que la bóveda nos devolviera nuestros gritos ampliados.

No sería descabellado decir que el olor se masticaba. Tal era la concentración de partículas suspendidas en el aire, que hasta un poco después de abandonar la estación, aun se notaba como si se tuviese arenilla entre los dientes. Como en la estación siempre había varios trenes parados con sus máquinas de diesel o locomotoras en marcha, más los que llegaban y partían, se provocaba una alta concentración de gases. Entre todos originaban tal cantidad de humo que, al parecer, no eran suficientes para vaciarlo las aberturas que había en el centro del techo, a cada lado del altillo o sobre tejado.

No era lo mismo el tufo del humo que allí dentro había, que el que dejaban las locomotoras y las máquinas de gasóleo a su paso cerca de casa, puesto que el mismo aire de su velocidad se encargaba de disiparlo en la atmósfera, o bien se extendía libre por la campiña, llegando a desaparecer en las alturas al poco de pasar el convoy. El olor de la estación era más denso, más condensado, pues formaba amalgama con otros muchos, como el de la grasa, el carbón y otros que subían desde las vías, emanados de las aguas allí retenidas, debido a la limpieza de los trenes, así como de las que se vaciaban de los W. C. de los vagones o coches, aunque no estuviese permitido su uso estando allí estacionados.

Aquél olor producido por la combustión del carbón, me evocaba cierto quehacer de mi casa. Este lo realizaban mi madre o mi abuela indistintamente, siendo que ellas vaciaban las cenizas de la lumbre del fogón y de la estufa. Hasta que me enseñaron a mí cuando tenía siete años. Lo tenía que hacer por las mañanas, y tempranito, ya que entre siete y media u ocho menos cuarto, pasaba al convento de al lado de casa para ayudar al cura a oficiar la misa. Recuerdo una vez que lo hice y no sé si sería la primera, pero por el suceso así debió de ser.

Ahí vamos: me preparo el cubo junto a la estufa; saco el cajón donde se recogen las cenizas y lo vacio en él; acto seguido coloco el cogedor por debajo de la estufa, ante el hueco del cajón, quito las placas con el gancho de la lumbre y noto que no se habían enfriado por completo. Como no se veían ascuas, pensé que la cosa debía de estar apagada, así que quito la rejilla con el gancho y cae toda la ceniza al suelo de la estufa. Con el gancho la voy sacando y va cayendo en el cogedor, el cual vacío en el cubo y así hasta que queda vacía. Vuelvo a montar la rejilla, por lo que la cojo con el gancho –como así me dijeron que lo hiciese-, ya que aunque no quemase podría tener cazcarrias, esquirlas de escoria adheridas, y podría cortarme y herirme. Metí el cajón en su sitio y la dejé preparada para ser encendida. Menos mal que eso aún no lo hacía yo, aunque no pasó mucho hasta que me tocó también. En fin, tomo el asa del cubo para tirar las cenizas y las escorias al barranco donde se tiraban, pero solo levanto el lateral del cubo. El fondo, a medias de fundirse con las escorias y algunas brasas que no vi, se quedó en el suelo.

AdriPozuelo (A. M. A.)

o de Príncipe Pío,

antes de su conversión

a intercambiador.

DESCUBRIENDO MADRID (II)

Acostumbrado a ver 6 o 7 vías en una estación, que serían las que habría en la de Pozuelo, aquello fue algo muy fuerte para mí. Me puse a gritar como un energúmeno llamando a mi madre, para hacerla partícipe también y que pudiera disfrutar de aquella maravilla. ¡Madre, mira! ¡Mira cuantas vías hay! Y mi madre: Que sí, hijo. Que yo ya las he visto. Y yo vuelta a insistir. ¡Pero mira, mira cuantos trenes y que largos que son! Nada. Ni cambiando las vías por trenes conseguí que se moviera de su asiento.

Al poco lo hacía, preparándose para bajar y me pedía que hiciese lo propio.

Como me conocía bien, al tiempo que se ponía en pie aprovechó para echar una ojeada a las vías, a uno y otro lado del tren. Reconoció la belleza paisajística que yo la había descrito con tanto júbilo y me dio la razón. –Sí hijo, son preciosos. Y me quedé más ancho que alto, arrellanado en mi asiento; uno corrido, ni siquiera con reposabrazos, de aquellos compuestos de tablas de madera barnizada, siendo de idéntica composición el respaldo, propios de los vagones de tercera clase en aquella época.

Ahora, con el paso de los años y la experiencia paterna de niños preguntones echada sobre los hombros, casi olvidada incluso, pienso en lo mal que lo debía pasar mi madre con estos arrebatos e interrogatorios míos. Recuerdo como algunos me miraban -en verdad que eran pocos- y sonreían al verme tan excitado por mis descubrimientos. No sé si pensarían: ¡Mira tú, el paletillo este! ¡Pobre ignorante! O algo más condescendiente como: ¡Oh, mira, qué gracioso, como pregunta a su madre por todo! ¡Qué majo, como le gusta enterarse de todo! Vaya usted a saber -ya que a mí aquello me cae muy lejos y lamentablemente no puedo volver, pues lo mismo ni pensaban eso siquiera. Ahora que, mirarme me miraban, de lo que yo me sentía orgulloso porque al menos me hacían caso. Y es que antes, por aquél entonces, y por lo general, los mayores hacían caso a los niños, Tanto si era para bien, para reconocerles su buen comportamiento si es que eran buenos, como para reprenderles o recriminarles, si es que se “salían de madre”, que también los había.

En cambio hoy día vamos a lo nuestro, tanto caminando como en los medios de transporte, que no nos enteramos ni le prestamos atención a nada; ni siquiera al que tropieza y se cae ante nosotros, cuanto menos a un niño preguntón. Impertinente se le consideraría incluso, por perturbar el silencio con que se va en los medios de transporte, donde nadie habla ni con el que tiene a su lado, excepto si van juntos. O bien la gente va dormida y la que no leyendo, tan enfrascados los unos como los otros, de tal forma, que nada existe a su alrededor, y de apercibirse de tal comportamiento, hasta le mirarían con desprecio cuanto menos, pues hasta a llamarle la atención a su madre llegaría el atrevimiento de alguno, ya que no soportarían la interrupción de su bienestar, causada por una la infeliz criatura.

Mi madre, cuando se levantaba y ambos nos preparábamos para bajar, lo hacía después de haber pasado el paso a nivel, rodando lentamente a la vista de las naves de talleres.

Este paso hacía posible el transito desde el Parque del Oeste hacia San Antonio de la Florida y viceversa, por mediación de la calle Francisco y Jacinto Alcántara, saliendo al otro lado de las vías, si se bajaba del parque, junto a la Ermita de San Antonio y al Panteón de Goya, teniendo que rodear ambos, en uno u otro sentido, siendo que se quisiera acceder desde o al Paseo de la Florida.

Por aquél paso, donde desde el tren veía yo tanto a vehículos como a peatones parados, que incluso nos saludábamos mutuamente al ser más lento el rodar del tren, me tendría a mí en la misma situación que a aquellos conductores, pero años adelante, pues lo tuve que pasar muchas veces antes de que se cerrase al tráfico definitivamente.

Por la parte de atrás de las cocheras continuaba el alto muro un corto tramo, quedando justo detrás y adosado a él, la sidrería Casa Mingo, donde tiempo después degusté su sidra y empandas unas cuantas veces. Por las fiestas de San Antonio, cuando bajábamos de Pozuelo a la verbena, era obligada una visita al menos al famoso local. Y aunque tuviésemos que esperar para poder acercarnos al mostrador, ya que sentarse a una mesa de la terraza era prácticamente imposible, se esperaba lo que hiciese falta, aunque bañases las suelas en sidra y del suelo se elevara un cierto efluvio, similar a ciertos urinarios, debido a tal cantidad del preciado líquido asturiano que se derramaba sobre el encintado y las baldosas del local.

Todo esto, por supuesto que tampoco lo sabía y menos en aquél primer viaje en que comencé a apreciar lo que no aprecié en otros anteriores por ser demasiado pequeño. Lo fui aprendiendo a medida que se fueron sucediendo las bajadas a la capital y cada vez que mi madre me respondía cuando yo la preguntaba por este o aquél detalle que veía y quería saber lo que era y para qué servía. A medida que fueron pasando los años y fueron sucediéndose los viajes a la capital, se me iban grabando las imágenes, tanto del trayecto como de la estación, así como de las calles y las gentes, que aunque no fuesen las mismas, pues ya hubiera sido demasiado que me grabase la fisonomía de todos -y más aun siendo un crío con cuatro años de edad, en aquella primera ocasión-, en cambio sí que hacían todos lo mismo y todos los días, o al menos con pocas variaciones.

Dejamos de ver los talleres, pues llegamos a la estación y los otros trenes que había en sendas vías, y bajo marquesinas, nos ocultaron su visión. Aunque comprobando un tiempo después, que donde terminaban unos comenzaban las otras.

Al bajar del tren se olía un tufo muy fuerte, el cual me resultó familiar, y mucho ruido. Gritos, golpes, soplido de válvulas –como supe después-, silbidos y pitidos, el tac, tac de las ruedas de los vagones sobre los empalmes de los railes, el rodar de los carritos de mano de los mozos y los motores y rodar de los cercanos trenecillos, ya que iban y venían continuamente por los andenes y pasaban junto a nosotros. Todos esos sonidos los ampliaba la techumbre de la estación, de tal forma que hasta los ruidos y voces o gritos que se hacían por el fondo de ésta, llegaban claramente hasta nosotros. Era como el eco que hacía el puente que había cerca de casa, por debajo de las vías y que cuando transitábamos por él lo hacíamos gritando para que la bóveda nos devolviera nuestros gritos ampliados.

No sería descabellado decir que el olor se masticaba. Tal era la concentración de partículas suspendidas en el aire, que hasta un poco después de abandonar la estación, aun se notaba como si se tuviese arenilla entre los dientes. Como en la estación siempre había varios trenes parados con sus máquinas de diesel o locomotoras en marcha, más los que llegaban y partían, se provocaba una alta concentración de gases. Entre todos originaban tal cantidad de humo que, al parecer, no eran suficientes para vaciarlo las aberturas que había en el centro del techo, a cada lado del altillo o sobre tejado.

No era lo mismo el tufo del humo que allí dentro había, que el que dejaban las locomotoras y las máquinas de gasóleo a su paso cerca de casa, puesto que el mismo aire de su velocidad se encargaba de disiparlo en la atmósfera, o bien se extendía libre por la campiña, llegando a desaparecer en las alturas al poco de pasar el convoy. El olor de la estación era más denso, más condensado, pues formaba amalgama con otros muchos, como el de la grasa, el carbón y otros que subían desde las vías, emanados de las aguas allí retenidas, debido a la limpieza de los trenes, así como de las que se vaciaban de los W. C. de los vagones o coches, aunque no estuviese permitido su uso estando allí estacionados.

Aquél olor producido por la combustión del carbón, me evocaba cierto quehacer de mi casa. Este lo realizaban mi madre o mi abuela indistintamente, siendo que ellas vaciaban las cenizas de la lumbre del fogón y de la estufa. Hasta que me enseñaron a mí cuando tenía siete años. Lo tenía que hacer por las mañanas, y tempranito, ya que entre siete y media u ocho menos cuarto, pasaba al convento de al lado de casa para ayudar al cura a oficiar la misa. Recuerdo una vez que lo hice y no sé si sería la primera, pero por el suceso así debió de ser.

Ahí vamos: me preparo el cubo junto a la estufa; saco el cajón donde se recogen las cenizas y lo vacio en él; acto seguido coloco el cogedor por debajo de la estufa, ante el hueco del cajón, quito las placas con el gancho de la lumbre y noto que no se habían enfriado por completo. Como no se veían ascuas, pensé que la cosa debía de estar apagada, así que quito la rejilla con el gancho y cae toda la ceniza al suelo de la estufa. Con el gancho la voy sacando y va cayendo en el cogedor, el cual vacío en el cubo y así hasta que queda vacía. Vuelvo a montar la rejilla, por lo que la cojo con el gancho –como así me dijeron que lo hiciese-, ya que aunque no quemase podría tener cazcarrias, esquirlas de escoria adheridas, y podría cortarme y herirme. Metí el cajón en su sitio y la dejé preparada para ser encendida. Menos mal que eso aún no lo hacía yo, aunque no pasó mucho hasta que me tocó también. En fin, tomo el asa del cubo para tirar las cenizas y las escorias al barranco donde se tiraban, pero solo levanto el lateral del cubo. El fondo, a medias de fundirse con las escorias y algunas brasas que no vi, se quedó en el suelo.

AdriPozuelo (A. M. A.)